こんにちは、NEXTの小原です。

夏休みが終わるころ、ちょっと元気がない。

「学校行きたくない」とポツリと漏らす。

そんな子、実は少なくありません。

NEXTにも、8月末〜9月にかけて「登校しぶり」の相談がぐっと増えます。

今回は、学校への行きしぶりが起きたとき、どのように対応すべきなのか一緒に考える機会にしたいと思います。

データで見る「9月の子どもたちのメンタル」

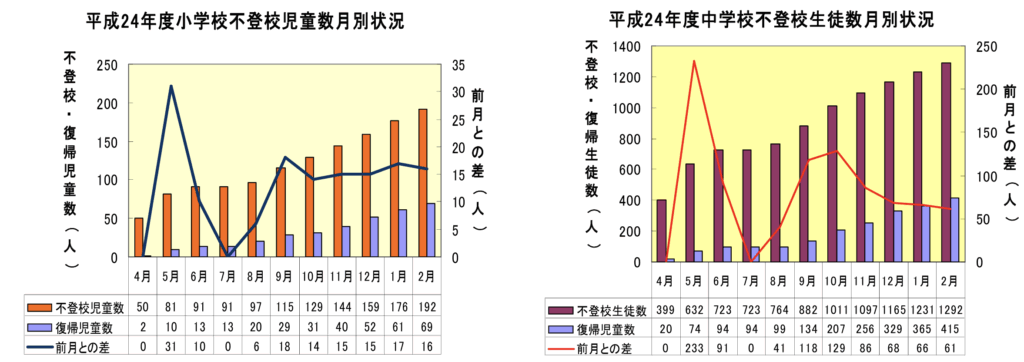

長期休み明けに、子どものメンタル不調や不登校が増えるのは、感覚ではなく「データ」としてもはっきりしています。

■ 不登校が増えるのは、5月・9月・10月

これは福島県ホームページのデータで、

5月・9月・10月は、不登校児童・生徒が増えやすい月なんです。

※出典:福島県ホームページ

https://www.pref.fukushima.lg.jp/img/kyouiku/attachment/902450.pdf

親としてできることは「戻す」よりも「寄り添う」

不登校や登校しぶりには、「これが原因だ!」という明確なきっかけがあるものよりも、

小さな不安や違和感の積み重ねでそうなってしまうケースが多いです。

- 「生活リズムが昼夜逆転したまま戻らない」

- 「友達とどう接していいか不安」

- 「授業についていけない気がする」

どれも、子どもがうまく言葉にできない“もやもや”です。

だからこそ、親としてできるのは

「戻しにかかる」ことではなく、

「今、どんな気持ち?」に寄り添うこと。

無理に引っ張らず、「そっか、ちょっとしんどいんだね」と声をかける。

そこから、子どもが少しずつ“自分のペース”を取り戻していくのです。

気持ちに寄り添いながら、前を向く

とはいえ、「共感」と「肯定」は少し違います。

子どもが「行きたくない」と言ったとき、親まで「たしかに行きたくないよね」と一緒に落ちてしまうと、「行かなくてもいい理由」を探し始めてしまうことがあります。

大切なのは、気持ちを受け止めつつ、判断は急がず、次の一歩を一緒に考える姿勢です。

「そうなんだ、しんどいんだね」と受け止めたあとに、

「じゃあ、どうしようか?どうしたら少し楽になりそうかな?」と問いかけてみてください。

この“寄り添いながら前を見る”スタンスこそが、

子どもに「ひとりじゃない」と感じさせつつ、自分で進む力も育ててくれます。

実際にあったご相談(NEXTの事例より)

● 小5男子(野球部)

「2学期から行きたくない…」と言い出した。よく話を聞くと、夏休みの間にゲームばかりして昼夜逆転。友達と関係が気まずくなっていた。

→まずは塾にだけ来るようにして、生活リズムを戻すことに集中。2週間後、学校も行けるように。

● 中1女子

元々まじめで優等生。2学期から授業が難しくなってきて、わからないことを「恥ずかしくて聞けない」と泣きながら話してくれた。

→親と連携し、塾では「わからないを聞ける」場として安心感を提供。徐々に自己肯定感も回復。

最後に:一番大切なのは、「ひとりにしない」こと

学校に行けない=悪い

そんなふうに思わせてしまわないことが、一番大事です。

塾は、ただの勉強の場所じゃなく、その子の“居場所”であり“安心できる場”でもあります。

「ちょっと疲れたから、ここに来た」

そんな気持ちで来てもらえる場所でいたいと思っています。

子育てに正解はありません。

でも、一緒に考える仲間として、私たちがいます。

ご相談・ご質問はいつでもどうぞ📩

気になることがあれば、いつでも私たちにお知らせくださいね。

「一人で抱えない」――これも、子どもを支える親にとって、大切な姿勢だと思います。